廈門大學是211大學,也是985大學。

1952年開始的院系調整,讓廈門大學一夜之間損失了所有的工科,和廈大遭遇類似的綜合性大學不在少數。然而北京大學、清華大學、南京大學、浙江大學、中山大學等坐擁發達的城市圈,京津冀、江浙滬、珠三角源源不斷地給他們提供成長的土壤。武漢大學、四川大學、吉林大學、山東大學又有現成的工科類院校可供合并,提升工科實力至少還有底氣。素有“南方之強”的廈門大學,它的強,究竟強在哪里?究竟是退步了,還是進步了?

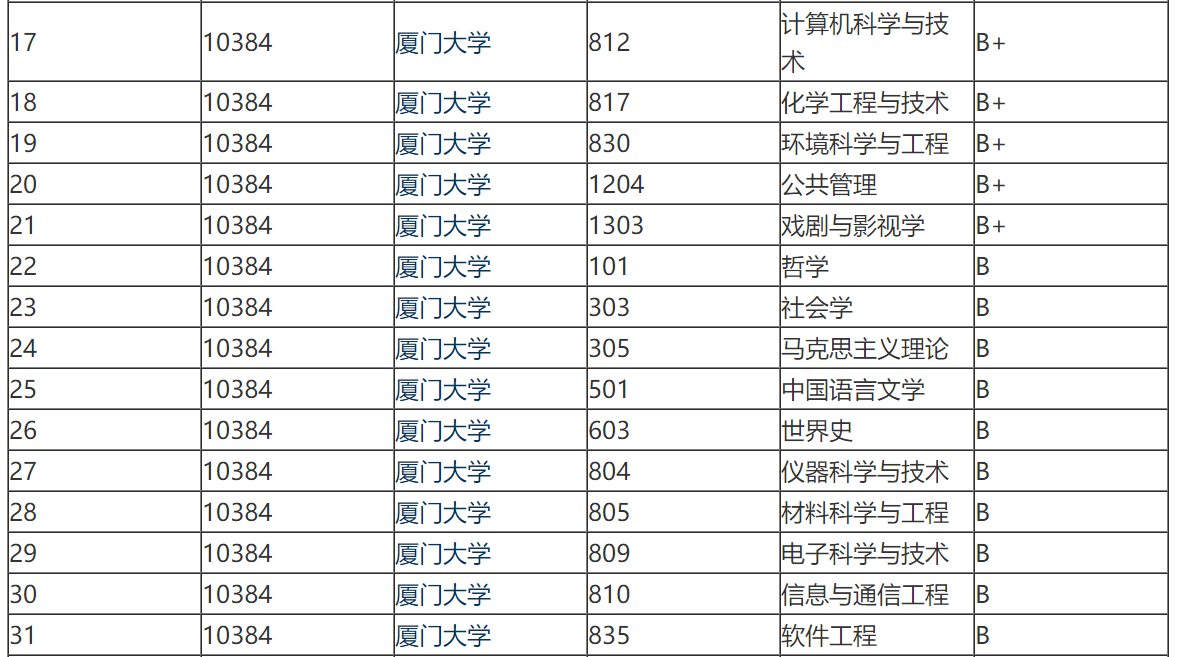

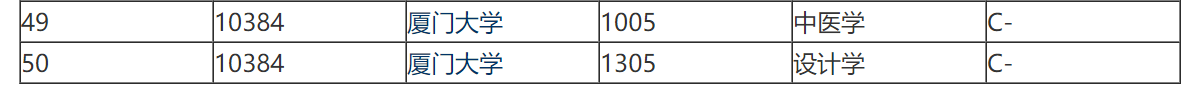

我們先來看廈門大學在教育部第四輪學科評估中的表現。廈門大學的創始人、愛國華僑陳嘉庚先生曾這樣說:中國領海面積與海洋資源不輸任何國家,但海洋方面人才非常不足,沿海省份應該“奮起直追”。如此,海洋科學獲評A+,全國數一數二,廈門大學沒有辜負陳嘉庚的期望。計算機、環境科學與工程、化學工程與技術三個B+,現代新興工科計算機、軟件工程、材料科學與工程、信息與通信工程等并沒有掉隊。

2019年,廈門大學重點發展的微電子拿下國家級平臺獲得經費2.02億,教育部新工科研究試點和一眾工科強校(清華大學、大連理工大學、西安交通大學、東南大學等)并列第五。

“南方之強”,究竟強在哪?

廈門大學在院系調整之前,以文、理、工三科之強,全國聞名,尤以理工為著。

盧嘉錫,中科院院長,1934屆化學系。

張存浩,國家最高科學技術獎得主,1943年化學系。

謝希德,復旦大學校長,“半導體之母”,數理系1946屆。

陳康白,哈工大校長,化學系1928屆。

柯召,四川大學校長,數學系1928級。

鄧從豪,山東大學校長,化學系1945屆。

陳景潤,數學系1953屆。

林太珍,建設部科技局總工程師,土木系1953屆。

陳一堅,“飛豹”戰機總師,航空系1949級。

從工科誕生到停辦,共培養12屆畢業生,1300余人,卻走出了6位中科院院士和工程院院士,1位美國工程院院士,2位IEEE Fellow,100多位全國重點大學教師及高級工程師。航空系招收七屆學生共190人,占當時全國航空本科類學生的五分之一,僅在北航、南航、西工大三校任正教授的學生就有20余人,西飛、成飛、洪都飛設所所長、總師亦全部來自廈大。老一輩廈大理工人活躍在國家部委、科研院所、大專院校和工礦企業的各條科技戰線上,為新中國建設做出了巨大貢獻。

這些都可以看出,早在廈門大學創建之初,就一直保持工科強校的優良傳統。遠離政治中心,受到干擾相對較少,科研實力一直首屈一指。

然而,輝煌的時刻,總是短暫的。1952年的院系大調整,廈門大學的全部工科、理科海洋系、航務、水產專科、政治系等損失殆盡。1958年,為了支援同省的福建大學籌備工作,廈門大學將數理化三系的126名教師和400多名學生全部調出去,這其中就包括了學校唯一的一位院士,盧嘉錫。這對于當時的廈門大學來說,如同釜底抽薪。

如今,廈大公衛領銜我國新冠疫苗5條技術路線中的減毒流感病毒載體疫苗研發,還有國產宮頸癌疫苗、全球首款戊肝疫苗(第一個由FDA批準在美國試驗的中國疫苗)、艾滋診斷試劑(全球使用量6億+)等一大批原創成果,真正地把論文寫在中國人自己手上。

寫著“TAN KAH KEE”(注:陳嘉庚的閩南語拼音)字樣的科考船停靠在廈門高崎附近碼頭,船長77.7米,寬16.2米,設計吃水5.2米,約3500噸,加兩次油幾乎可繞赤道一圈,能在所有無冰洋區自由穿行。這是中國第一艘采用國外方案設計、國內轉化詳細設計,廈大擁有完全知識產權的世界頂級科考船,也是全國綜合性高校中第一艘科考船——“嘉庚”號。

2020年,“嘉庚號”科考船啟航前往西北太平洋,開始國家自然科學基金“海洋荒漠”重大項目的第一個科考航次。此次研究圍繞以鐵元素為核心的生物地球化學循環開展,最終為我國需求的碳交易以及尋找潛在的碳匯打下基礎。

廈門大學的化學之強,可以用《Nature》等國際權威科學期刊評價:廈門大學化學學科已是中國化學學科的“Leader”(領導者)。上世紀二、三十年代,該專業的畢業生成為中國化學學科建設的棟梁之材,其中的蔡啟瑞、盧嘉錫兩位先生對廈門大學化學學科的成長發展貢獻巨大,被譽為廈門大學化學學科的“蔡魂盧根”。化學學科常年保持在8-10名院士,這放在全國都是數一數二的。田中群、孫世剛、葉思宇、謝毅、徐云潔等,都是廈門大學化學學科的杰出代表人物。

總結下:

大學的發展基本沒有退步的情況,而是不進則退,廈大這些年的發展確實趕不上前部的985,更別說C9,就武漢的武大、華科都是強勢發展上升,廈大偏居一隅,曾經的南方之強,僅僅是發展速度慢了。

綜合實力是如此,但是都有自身突出的學科優勢,在國家推動一流學科建設以來,廈門大學在優勢學科上保持著強勢。雖然工科之前損失嚴重,但現在也沒有掉隊太多,一直呈上升趨勢。

院系調整、高校合并潮之時,大而全的綜合性大學越來越吃香。雙一流的政策下,未來的高校競爭更多的是比強勢學科誰更多誰更專,大而不強的學校會缺乏競爭力,所以廈門大學又將迎來一次大好的機會。

免責聲明:本文內容來自用戶上傳并發布,站點僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,信息僅供參考之用。