人人都知道,中國有5000多年的歷史,現(xiàn)在才2022年,那還有3000年去哪兒了呢?

每天都在看日歷,大多數(shù)人能分清農(nóng)歷和公歷,卻沒有多少人知道所謂的公元年是什么意思,更不知道它是如何定義和劃分的。公元1年時(shí),我國又處于哪個(gè)朝代呢?

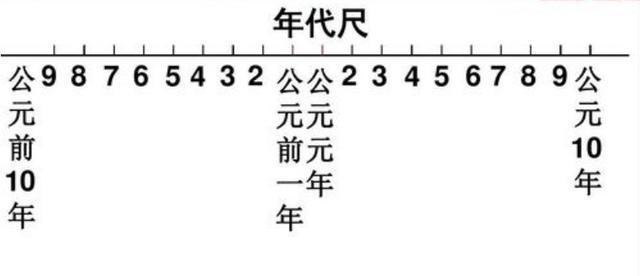

人類現(xiàn)在生活的時(shí)期,其實(shí)叫公元后2022年,那么對應(yīng)的肯定還有一段叫公元前的時(shí)期,那公元前和公元后,究竟是如何劃分的?

傳統(tǒng)紀(jì)年法

舉個(gè)例子,查閱歷史資料,翻到秦朝的那段歷史,能看到秦朝存在的時(shí)間為公元前221年到公元前207年。

秦朝過了是漢朝,漢朝的時(shí)間為公元前202年到公元220年,唐朝是618年到907年。

以上時(shí)間點(diǎn)可以看出,秦朝在公元年前就滅亡了,漢朝則是從公元前跨越了到公元后,而公元后的年份,習(xí)慣叫法上,不再加上公元后三個(gè)字,直接說某某年。

中國古代和近代,對時(shí)間還有一種人人熟知的記法,就是根據(jù)朝代不同、皇帝的不同來記的。比如清朝是1636年到1912年,但清朝人會說順治二年,康熙十三年等。

1912年,清朝滅亡之后,進(jìn)入民國時(shí)期,民國政府宣布采用世界通用的公歷,作為國歷。

但在傳統(tǒng)上,民國紀(jì)年法依然在使用,那時(shí)候,我黨的同志在寫信落款時(shí),都會把時(shí)間寫成民國十三年、十六年等。

直到1949年中華人民共和國成立,在中國人民政協(xié)會第一屆會議上,才正式將國際社會通用的公歷和公元,作為我國的歷法紀(jì)年。與國際接軌后,人們與世界的聯(lián)系也越來越方便。

其實(shí)早在公元前2000多年時(shí),我國就出現(xiàn)了歷法,這種傳統(tǒng)歷法是從黃帝紀(jì)年開始的。

公元前2697年,便是黃帝紀(jì)年的元年。紀(jì)年是年代的名字,主要的紀(jì)年分為:帝王紀(jì)年、歲星紀(jì)年、干支紀(jì)年。

前面提到的順治、康熙多少年,就屬于帝王紀(jì)年,是根據(jù)每個(gè)帝王的年號,和他繼位的時(shí)間來紀(jì)年的。

干支紀(jì)年,是一種上古歷法,包括天干和地支,這種歷法是循環(huán)往復(fù)的,干支順序60為一周,立春就進(jìn)入下一年。

一個(gè)紀(jì)年周期是60年,我們至今還在提的60年一個(gè)甲子,就是這個(gè)意思。

但是因?yàn)楦芍Ъo(jì)年,容易產(chǎn)生時(shí)間混亂,所以帝王紀(jì)年是普遍使用的。跟黃帝元年一樣,康熙帝繼位那年便是康熙元年,從公歷上看是1662年。

如果用干支紀(jì)年法來看2022年,說法就變成了第多少個(gè)甲子的第多少年,用起來相當(dāng)不方便,還不如帝王紀(jì)年。

統(tǒng)一使用西方公歷

統(tǒng)一采用公元紀(jì)年后,歷史和時(shí)間捋起來便順暢多了。公元年,也就是公歷,源自西方國家,其實(shí)是基督教徒的基督紀(jì)年。

該歷法產(chǎn)生于公元6世紀(jì),是一名意大利哲學(xué)家里利烏斯提出的,由教皇格列高利十三世,正式頒發(fā)實(shí)行。

公元1年這一年,耶穌誕生,基督教徒便以耶穌的名義,開始紀(jì)年。而耶穌誕生之前的時(shí)間,便稱為公元前。

我國實(shí)行公歷后,才用倒推的方式算出,從前的各個(gè)帝王紀(jì)年時(shí)間,具體是公元哪一年。中國歷史上的公元年的劃分,便是從漢朝開始的。

漢朝始于公元前202年,公元1年的時(shí)候,漢朝的皇帝是漢平帝劉衎。漢平帝的年號叫元始,按帝王紀(jì)年,這一年剛好也是元始元年。

漢平帝年幼登基,當(dāng)時(shí)在朝中掌權(quán)的是王莽,于是漢平帝便成了西漢的最后一位皇帝,他死后,王莽謀朝篡位,建立了新朝。

有趣的是,漢平帝登基的次年,王莽便決定重新定義紀(jì)年,剛好與西方的耶穌紀(jì)年重合,不得不說是個(gè)神奇的巧合。

其實(shí),公元紀(jì)年一開始使用的國家并不多,只在歐洲幾個(gè)國家之間通用,后來世界的交流越來越密切,這種歷法逐漸普及,直到成為主流歷法。

中國古代的歷法復(fù)雜,但準(zhǔn)確,我們祖先的智慧現(xiàn)在用起來,都非常得心應(yīng)手,只是民國時(shí)期,我國為了與國際接軌,才引入了基督紀(jì)年法。

這個(gè)歷法,說實(shí)話也只能計(jì)時(shí)間用,要看各種節(jié)氣,還得靠老祖宗留下來的東西。

至于為什么全世界選擇通用基督紀(jì)年法,也顯而易見了。

第一是因?yàn)樗唵?/strong>,不用像干支紀(jì)年法,要觀察的天體,計(jì)算的東西太繁瑣了。

第二嘛,則是西方國家發(fā)展時(shí)間早,到處開辟殖民地,自然就把他們的文化插到了世界各地。

因此,建國后確定采用公歷的同時(shí),也很好地保留了華夏祖先的智慧——農(nóng)歷,且各種傳統(tǒng)節(jié)日,依然按照農(nóng)歷時(shí)間來計(jì)算。

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容來自用戶上傳并發(fā)布,站點(diǎn)僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),信息僅供參考之用。